患者さま一人ひとりが安心できる業務に邁進します

患者さまへ

患者さま一人ひとりがより良い薬物療法を安心して受けられるよう、「顔の見える薬剤師」をモットーに、日々の業務に邁進しております。お薬についての疑問や不安などお聞きになりたいことがありましたら、薬剤師にお気軽にご相談ください。

当院では厚生労働省の方針にしたがって、医薬分業の推進と後発医薬品(ジェネリック医薬品)*1、バイオ後続品(バイオシミラー)*2の普及を進めています。

外来患者さまには原則として院外処方箋をお渡しして、お住まいの近くのかかりつけ薬局(保険薬局)等でお薬を受け取っていただいておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。リフィル処方*3も可能ですので、主治医までご相談ください。

院外処方箋の有効期限は発行日を含め4日間です。必ず4日以内に保険薬局にお持ちください。土曜日・日曜日・祝日を含め、発行から4日間を過ぎますと、原則として再度来院していただいての再発行が必要となりますのでご注意ください。病院入り口付近に、処方箋(写し)を保険薬局へ送信できる専用FAXが設置されていますのでどうぞご利用ください。 お薬の受け取りには処方箋が必要です。お薬を受け取るまで大切に保管してください。

現在一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いております。当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さまに必要な医薬品が提供しやすくなります。一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。

*1 ジェネリック医薬品とは先発医薬品の特許が切れた後に製造販売される、新薬と同一の有効成分を同一量含む医薬品のことです。

*2 バイオシミラーとは、先行バイオ医薬品と品質がほとんど同じで、同じ効果と安全性が確認された医薬品のことです。

*3 リフィル処方箋とは、医師の判断により1枚の処方箋で最大3回まで繰り返し使用できる処方箋です。

薬剤部の概要

病院の理念・方針に沿い、医療の担い手として医薬品の適正使用、安全管理を推進し、医療チームの一員として患者さま本位の最善な薬物療法を支援します。

スタッフ薬剤師:25名(治験管理室専従1名を含む)

薬剤助手:4名

院外処方箋発行率:約89.6%

認定・専門薬剤師:2025年6月現在

日病薬病院薬学認定薬剤師 |

10名 |

感染制御認定薬剤師 |

1名 |

医療薬学専門薬剤師 |

2名 |

外来がん治療専門薬剤師 |

1名 |

日本褥瘡学会認定師 |

1名 |

日本薬剤師研修センター認定薬剤師 |

2名 |

認定実務実習指導薬剤師 |

10名 |

日本糖尿病療養指導士 |

1名 |

NST専門療法士 |

1名 |

日本DMAT登録 |

1名 |

吸入指導薬剤師 |

2名 |

アレルギー疾患療養指導士 |

1名 |

薬剤部では、薬剤師の職能を生かして医薬品の適正使用並びに安全使用に貢献し、質の高い医療の提供を日々心掛けています。病棟薬剤業務の体制を充実させ、入院から退院までシームレスな薬学的管理を実施するとともに、地域薬剤師会や保険薬局と連携し、在宅医療への関わりを推進しています。

また、多職種協働による医療活動も活発に行っており、数多くの医療チームがそれぞれの専門性を融合させた形で有機的に機能しています。薬剤師外来(がん薬物療法体制の充実)、周術期薬剤管理、入院支援の強化など、新たな取り組みも始まろうとしています。今後の業務展開に必要な薬剤師の人員確保に苦労していますが、薬剤師のチーム医療への参画オファーも多く、薬剤部に対する強い期待を感じます。

さらに、薬剤師の認定(専門)資格取得、臨床研究の立案、学会発表、論文投稿及び様々な研修会等への参加も積極的に行っており、NHO独自の教育研修プログラムを活用し、質の高い薬剤師の育成にも力を入れています。

時代の流れとともに病院薬剤師を取り巻く環境も大きく変わり、業務も多岐に渡っていますが、『薬あるところに薬剤師あり!』を実践して、アンサング(縁の下の力持ち)ではなく、もっと目に見える薬剤師を目指して存在感を示していきたいと考えています。臨床現場で専門知識を生かしてチーム医療の架け橋として貢献できるよう、精一杯取り組んで参ります。

薬剤部の主な業務

調剤業務

調剤室では、患者さま一人ひとりに適したお薬を提供するために、処方箋の内容を確認し、飲み合わせや副作用、用法・用量、服用期間などを丁寧に確認しています。薬の管理の簡便化や飲み間違いを防ぐために、錠剤自動分包機を活用して一包化を行います。さらに、散剤や水剤を調剤する際は、バーコード管理された鑑査システムを用いることで、薬の取り間違いや量り間違いを防止するなど、安全かつ正確な調剤ができるように取り組んでいます。 調剤室に隣接する服薬指導室では、はじめて自己注射(インスリンや成長ホルモンなど)や吸入薬を使用される患者さまを中心に、薬剤師が専用の資料やデモ機を活用してわかりやすく説明しています。また、お薬に関する疑問や不安に対する相談対応も行っており、患者さまに安心して薬物治療を受けていただけるようにサポートしています。

注射業務

注射室では、医師から出された注射箋について、有効性および安全性を確保するため、投与量・経路・速度・期間・併用薬剤・配合変化など適正使用に関して事前チェックを行い、患者さまごと、施用ごとに1日単位でセットして、病棟や外来へ払い出しをしています。 当院注射室では注射薬自動払出システム(ユニプル)を使用して合理化を進めるとともに、安全性の向上に努めています。

【注射薬自動払出システム(ユニプル)】 |

【注射薬監査】 |

薬務業務

医薬品の購入、保管、および各部署への供給等を適正に行い、患者さまのもとへ供給された医薬品が安全に使用できるよう管理を行っています。また棚卸しを毎月行い、在庫数量の確認を行い、経済的な管理に加え、規制医薬品や温度管理が必要な医薬品の品質確認を行っています。

医薬品情報管理

医薬品情報管理室では、患者さまや、医師・看護師などからのお薬に関する質問を受け、ガイドラインや書籍などからその質問に答える業務を行っています。

また、毎日のように追加・変更される医薬品情報を収集・整理し、内容を適宜評価・加工して、医師や看護師、他の医療スタッフにわかりやすく提供するため、Drug Informationや「DIニュース」を病院内に配布し、医薬品の適正使用に貢献しています。

また、毎日のように追加・変更される医薬品情報を収集・整理し、内容を適宜評価・加工して、医師や看護師、他の医療スタッフにわかりやすく提供するため、Drug Informationや「DIニュース」を病院内に配布し、医薬品の適正使用に貢献しています。

お薬に関する疑問・質問などありましたら、お気軽に医薬品情報管理室までお問い合わせ下さい。

製剤業務

病院内で使用する処置薬や製薬メーカーでは製造されていない薬剤を医師の要望より患者さま個々の特性に合わせて調製しています。安心して使っていただくために調製した薬剤には製剤名や期限を表示し、衛生面等にも細かく注意を払っています。

病院内で使用する処置薬や製薬メーカーでは製造されていない薬剤を医師の要望より患者さま個々の特性に合わせて調製しています。安心して使っていただくために調製した薬剤には製剤名や期限を表示し、衛生面等にも細かく注意を払っています。

【NICU(新生児特定集中治療室)】

超微量点滴の調製は西4階のクリーンベンチでも行っています。

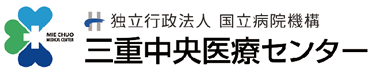

がん化学療法

がんは重大な病気であり、治療はレジメンを用いて行われます。抗がん剤の担当者は治療がレジメンに従って行われていることを治療前日、当日に確認します。投与当日の担当者は投与が可能かどうか血液検査、バイタル、身長体重などの身体所見を確認しています。あらかじめ医師と相談して薬剤師が一部の採血、採尿、支持療法薬を代行してオーダできる体制(PBPM)を整えていますので必要に応じて代行します。

患者さまが治療や副作用について理解できるよう説明を行います。外来で治療を行う場合は保険薬局に向けて治療の内容や副作用などの必要事項を記載した情報提供書を患者さまへお渡ししています。

抗がん剤は毒性が強いものが多く、調製するときに被曝しないように安全キャビネットを用います。当院では薬剤師の被曝をより少なくするようにclassⅢの安全キャビネットを導入しています。

治験管理業務

未承認薬の臨床試験を適正かつ円滑に行うために被験者、医師、製薬会社の橋渡し的業務を行っています。治験管理室事務局として活動しています。また、薬剤師も治験コーディネーターとして活動しています。

▷ 治験管理室

チーム医療・委員会

医療安全対策

薬剤師は、チーム医療の一員として安全に効果的に効率的に薬物療法を患者さまに提供するにあたり、薬のセーフティーマネージャーとしての役割を担っています。そのため、調剤時の処方箋の疑義照会のみならず、病棟薬剤管理業務を通して、持参薬鑑別からの医薬品投与による副作用の未然回避や早期発見、レジメン管理、無菌調製等を行うことで、患者さまへの安全性と質の確保に努めています。また、医師、看護師等コミュニケーションをとり、情報共有することで、患者さまへの安全性に寄与しています。副作用、副反応によるものと疑われる症例等を知ったときは、厚生労働大臣へ報告することが義務づけられているため、副作用報告や、副作用の未然回避等はプレアボイド報告とし、PMDAへ報告を行っています。

院内の医薬品に関するインシデント報告は、全体の約1/3を占めています。早期対応が必要となれば、医薬品安全管理責任者として、医療安全管理室と連携し、インシデント内容について分析し、発生部署等と一緒にシステム、マニュアル等の変更の必要性などを検討しています。

院内感染対策チーム(ICT)

ICTでは感染症の発生、流行を防ぐことを目的に、医師や看護師、臨床検査技師と連携しながら活動をしています。週1回の病棟や外来、各部門を対象とした環境ラウンドを中心に、職員研修、病院内の感染症発生状況の把握やサーベイランス、各職種からの相談対応を行っています。

抗菌薬適正使用支援チーム(AST)

抗菌薬適正使用支援チーム(AST)は、週1回ラウンドを 行い、特定の抗菌薬使用者や血液から細菌が検出された患者さまの抗菌薬が適切に使用されているか検討し、介入をしています。薬剤師は適切な抗菌薬の提案など中心的な役割を担っています。

DOTSカンファレンス

当院は結核病床を有しており、結核患者さまの診療を行っています。薬剤師は、通常の薬剤管理指導業務や病棟業務に加え、DOTS(directly observed treatment short-course、直接服薬確認療法)カンファレンスに参加しています。DOTSカンファレンスには、医師、看護師、臨床検査技師、医療ソーシャルワーカー、各自治体の保健所職員が参加し、診断までの経緯や入院中の状況、退院後のフォローアップ方法などを情報共有することで、患者さま毎の問題点を検討しています。結核は、決められた期間内服を継続することが非常に重要な疾患であるため、抗結核薬の投与量の確認、薬物有害事象の対応、服薬管理において薬剤師も重要な役割を担っています。

栄養サポートチーム(NST)

栄養サポートチーム(NST)は、栄養状態の管理が必要な患者さまや食事が摂れない患者さまを対象に多職種(医師・歯科医師・管理栄養士・看護師・言語聴覚士・薬剤師)で回診を行っています。

チームの中で薬剤師は主に静脈栄養などの輸液の設計や内服薬の投与方法などについて確認や提案を行っています。回診で協議、検討した内容を主治医や病棟に還元することで適切な栄養管理に貢献しています。

新生児栄養サポートチーム(nNST)

nNSTは、院内のNSTとは別にNICU専属として構成されたNSTチームで、新生児科医師、NICU看護師、管理栄養士、NICU薬剤師で構成されています。NICUに入院する赤ちゃんには、他の病棟の患者さまとは異なり、入院中に成長するという点を考慮して栄養計画を立案することが必要です。そこで当院NICUでは、nNSTが適切な栄養計画を立案し、入院中の栄養管理をフォローしています。薬剤師もチームの一員として参加し、輸液や内服薬からの栄養摂取量の評価及び処方の提案などを行っています。他職種と情報共有することで、適正な栄養管理に貢献しています。

nNSTは、院内のNSTとは別にNICU専属として構成されたNSTチームで、新生児科医師、NICU看護師、管理栄養士、NICU薬剤師で構成されています。NICUに入院する赤ちゃんには、他の病棟の患者さまとは異なり、入院中に成長するという点を考慮して栄養計画を立案することが必要です。そこで当院NICUでは、nNSTが適切な栄養計画を立案し、入院中の栄養管理をフォローしています。薬剤師もチームの一員として参加し、輸液や内服薬からの栄養摂取量の評価及び処方の提案などを行っています。他職種と情報共有することで、適正な栄養管理に貢献しています。

摂食嚥下チーム(SST)

摂食嚥下支援チーム(Swallowing Support Team)では当院入院患者さまの誤嚥の予防を図る目的で活動を行っています。医師、歯科医師、看護師、言語聴覚士、薬剤師など様々な職種が参加しています。

摂食嚥下支援チーム(Swallowing Support Team)では当院入院患者さまの誤嚥の予防を図る目的で活動を行っています。医師、歯科医師、看護師、言語聴覚士、薬剤師など様々な職種が参加しています。

薬剤師は主に薬の内服方法について情報提供・共有を行っ ています。2025年度より当院では院内採用薬において簡易懸濁可否表を作成し、粉砕や簡易懸濁法の可否について病院内で周知を行いました。表の活用により患者さまの嚥下機能に応じた剤型、投与経路の適正化を目指しています。

褥瘡ケアチーム

褥瘡ケアチームは、褥瘡(床ずれ)の予防や治療を目的に、医師・皮膚排泄ケア認定看護師・薬剤師・管理栄養士が連携して活動しています。

患者さまの皮膚状態や栄養状態などを評価し、褥瘡の発生を防ぐとともに、すでにできた褥瘡に対して適切な治療を行います。定期的な回診を通じて情報を共有し、患者さま一人ひとりに合ったケアを提供することで、治癒の促進と生活の質の向上を目指します。

緩和ケアチーム

当院では、主にがんで入院されている患者さまを対象に、痛みや苦痛を和らげるために緩和ケアチームが活動しています。メンバーは医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床心理士、ソーシャルワーカーで、それぞれの専門的な知識を用いてカンファレンス・回診を週に1回行っています。薬剤師としては、医療用麻薬の用量の調節など、患者さまに適した用法・用量の提案を行っています。また、その他の諸症状に対する薬剤の提案も行い、必要に応じて病棟担当の薬剤師とも連携をとりながら患者さまに寄り添った治療に貢献しています。

当院では、主にがんで入院されている患者さまを対象に、痛みや苦痛を和らげるために緩和ケアチームが活動しています。メンバーは医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床心理士、ソーシャルワーカーで、それぞれの専門的な知識を用いてカンファレンス・回診を週に1回行っています。薬剤師としては、医療用麻薬の用量の調節など、患者さまに適した用法・用量の提案を行っています。また、その他の諸症状に対する薬剤の提案も行い、必要に応じて病棟担当の薬剤師とも連携をとりながら患者さまに寄り添った治療に貢献しています。

認知症ケアチーム

認知症認定看護師を中心に、脳神経内科医師、ソーシャルワーカー、薬剤師で週に1回、病棟ラウンド・カンファレンスを行い、認知症や認知機能低下のある患者さまが、安全かつ安心して身体疾患の治療を受けられるように、環境調整やコミュニケーション方法、せん妄や転倒リスクについて病棟スタッフと共に検討しています。

薬剤師は、認知症に使用する薬剤だけではなく、不眠症治療薬や向精神薬など様々な薬剤の適正使用が行えるよう、情報提供と薬学的介入を行っています。

精神科リエゾンチーム

「リエゾン」とはフランス語で「結びつき」や「連携」を表す言葉です。

入院患者さまの精神的な悩み(不穏、不眠、不安など)を取り除けるように活動しています。多職種(精神科医・臨床心理士・薬剤師)で週に1度カンファレンスや回診を行い、患者さまの悩みを聞き取り、病棟看護師と連携を取りながら薬剤処方支援や副作用モニタリング等の介入を行っています。

薬剤師は患者さまに合った睡眠薬や向精神病薬の処方提案、処方薬による副作用が発現していないか情報収集し、共有しています。さらにカンファレンスや協議の結果を病棟薬剤師と共有することでより細やかな支援ができるようにしています。

ACLS(二次救命処置)チーム/RR(Rapid Response)チーム

当院では、ACLS(Advanced Cardiovascular Life Support)チームとRR(Rapid Response)チームに薬剤師が所属しています。患者さまの急変時に速やかに対応できるように、薬剤師もチームミーティングに参加し、救命に使用する医薬品に関する相談・助言などを行っています。チーム構成員から依頼があった際には、処置や治療に必要な医薬品を現場に持参します。また、薬剤部の新人職員や薬学実習生に対して、院内の心肺蘇生マニュアルや救命に使用する主な医薬品に関する講義・指導を行っています。

当院では、ACLS(Advanced Cardiovascular Life Support)チームとRR(Rapid Response)チームに薬剤師が所属しています。患者さまの急変時に速やかに対応できるように、薬剤師もチームミーティングに参加し、救命に使用する医薬品に関する相談・助言などを行っています。チーム構成員から依頼があった際には、処置や治療に必要な医薬品を現場に持参します。また、薬剤部の新人職員や薬学実習生に対して、院内の心肺蘇生マニュアルや救命に使用する主な医薬品に関する講義・指導を行っています。

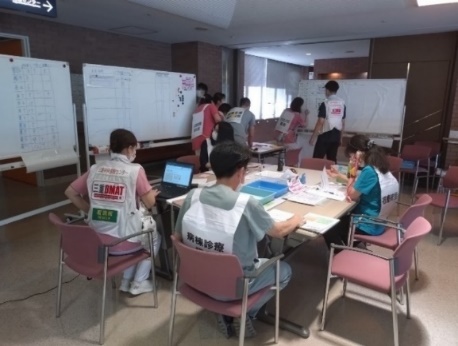

DMAT

当院では、災害時に活動する医療チームであるDMAT(Disaster Medical Assistance Team)の一員として薬剤師も活躍しています。院内外の災害訓練への参加や、院内勉強会の開催、委員会活動、災害備蓄薬や物品の管理などに携わっています。また、令和6年能登半島地震では、実際に薬剤師もDMATチームの一員として現場に派遣されました。災害医療に関する様々な知識と技術を薬剤部内や薬学実習生に伝えていくことで、南海トラフ巨大地震などの大規模災害に備えています。

骨粗鬆症対策(FLS)チーム

高齢者は骨折リスクが高く、さらに一度骨折すると再び骨折するリスクが高まります。当院のFLSチームは骨折後の転倒リスク評価や薬物治療の早期開始などを通じて、再骨折リスクを低減することを目的に活動しています。週1回のカンファレンスでは、整形外科医を中心に看護師、薬剤師、理学療法士、MSW等多職種で連携し、情報共有を行い、患者さまの再骨折の予防をサポートしています。

糖尿病チーム

薬剤師は、教育入院や糖尿病教室に関わっています。教育入院では、患者さまに薬物療法、低血糖、シックディに関して薬剤師から説明しています。当院では糖尿病教室を毎月実施しております。患者さまに糖尿病およびその治療についての知識をより深めて頂けるよう医師・管理栄養士・看護師等様々な職種のスタッフが糖尿病教室を行っています。薬剤師による講義は、主に糖尿病治療に用いる内服薬や注射薬の効果、正しい使用方法、注意しなければいけない副作用等について説明しています。

保険薬局との連携

薬剤部では地域の保険薬局の薬剤師と定期的に勉強会を行うなど交流を深めています。また患者さまの同意があれば検査値、処方歴などのカルテ情報を保険薬局に開示して薬の効果、副作用チェックに活用できるよう連携しており、超高齢化社会に向けて、患者さまの身近な存在として活躍が期待されている街の「かかりつけ薬剤師」と、同じ医療チームの一員として、薬をより有効・安全に使用できるように情報交換・連携をはかっています。

学生実習・病院見学

当薬剤部は薬学生の実務実習認定病院であり定期的に実務実習生を受け入れています。

実習生は実務実習指導薬剤師のもとで薬剤師の業務の一部を行うことがあります。

また、患者さまが事前に同意された場合には、実習生が服薬指導を見学するときがありますが、この同意はいつでも拒否することができますのでお申し出下さい。また薬学生の病院見学についても随時受付しています。

病院見学のお問合せ先

三重中央医療センター 薬剤部 TEL 059-259-1211(代表)

製薬会社の医薬品担当者の皆様へ

訪問は原則アポイント制です。